特例5車種

①バン型セミトレーラ

②タンク型セミトレーラ(ミキサー車・粉粒体運搬車等を含む)

③帆枠型セミトレーラ

④コンテナ用セミトレーラ

⑤自動車運搬用セミトレーラ

※フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが①~⑤に該当すればよい。

追加3車種

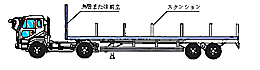

貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなど固縛装置を有している必要があります。

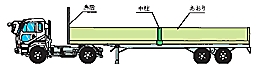

①あおり型セミトレーラ(ダンプトレーラを含む)

②スタンション型セミトレーラ

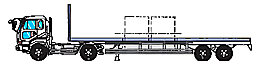

③船底型セミトレーラ

(タイプ1)

(タイプ2)

※貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有すること。

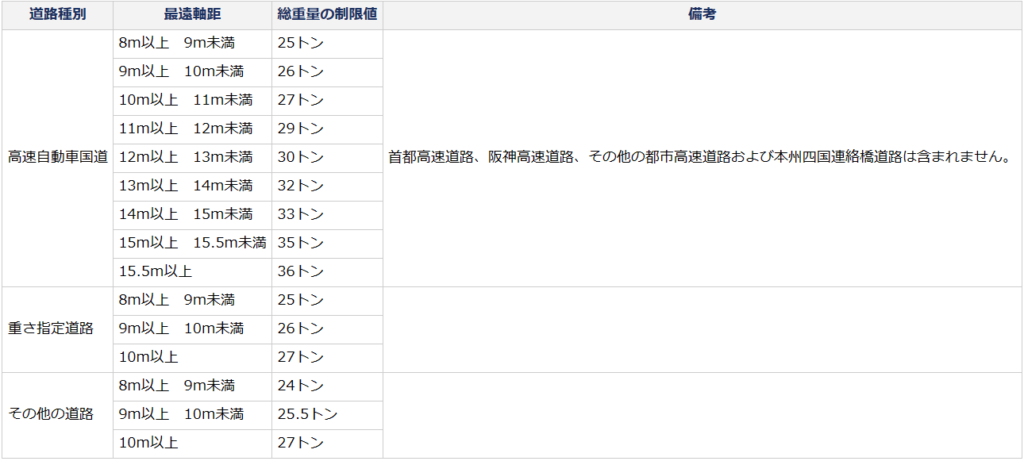

総重量の特例

「総重量の特例」は、「特例5車種」に限り適用があります。「追加3車種」は適用されません。これらの制限値を超える場合は特殊車両通行許可が必要です。

※セミトレーラ、フルトレーラ以外の連結車として、ポールトレーラやダブルスなどがありますが、これらは「特例」が適用されません。また、バン型などの上記5車種以外のセミトレーラ、フルトレーラ連結車にも「特例」は適用されません。これらの車両には、「一般的制限値」が適用されます。

注意事項として、例えば最遠軸距が12mで総重量が30トンの「特例5車種」に該当する車両が、高速道路(首都高速道路等を除く)を通行する場合は「特例」が適用され許可を取る必要はありませんが、高速道路と一般道路の両方を通行する場合、一般道路の「特殊車両通行許可」を取る必要があります。

※最遠軸距とは

「最遠軸距」とは、車両の最前輪のタイヤの中心から最後輪のタイヤの中心までの距離のことです。ホイールベースと言ったほうがわかりやすいかもしれません。

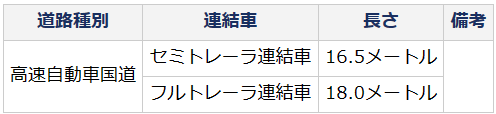

長さの特例

「長さの特例」は、「特例5車種」と「追加3車種」の両方に適用されます。

※1 首都高速、阪神高速の許可限度は17mまで。

※2 バラ積みフルトレーラ等5車種については平成25年11月に長さが21mまでに緩和されました。

首都高速、阪神高速の許可限度は19mまで。

※3 この特例は、積載貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していない状態での長さです。

なお、「総重量の特例」の注意事項と同じように、高速道路を通る場合は「長さの特例」が適用されて許可が必要ない場合でも、高速道路と一般道路の両方を通行する時は、一般道路では「特殊車両通行許可」を取る必要があるので注意が必要です。(一般道路の長さの一般的制限値は12mまでの為、12mを超える車両は一般道路の「特車申請」を行い通行許可をとる必要があります。)